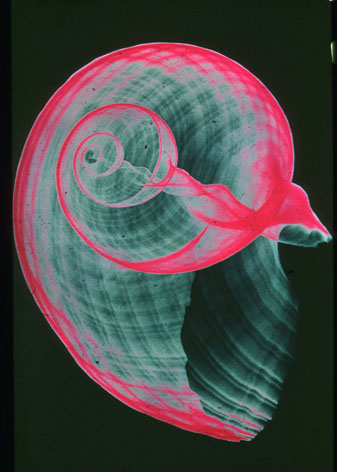

Lo conoscevo per le sue fotografie scientifiche. Le avevo viste al Sicof, il salone della fotografia che allora si teneva al palazzo dell’Arte, a Milano, nel parco Sempione. Salivi quella scalinata che porta al primo piano sfiorando oscillanti gigantografie di Donna Jordan, modella di un Toscani agli inizi e, arrivato in cima, eri accolto da una fila di sue fotografie. Univano il rigore dell’immagine scientifica alla bellezza della ricerca estetica. Appassionato di conchiglie, aveva convinto il dentista a prestargli l’apparecchio dei raggi X e le aveva radiografate. Poi colorate usando l’artigianale tecnica del Color Key. Immagini che svelavano inaspettate e geometriche strutture.

.

Lo conobbi di persona appena sbarcato a Milano, redattore della rivista Fotografia Italiana, di Lanfranco Colombo. Scoprimmo che eravamo nati lo stesso anno, a pochi giorni di distanza. M’invitò a casa sua per festeggiare la nascita di Lada, la figlia. Fu l’inizio di un’amicizia durata per anni. Di una reciproca stima, umana e professionale. Assieme, tenemmo corsi di fotografia scientifica per case farmaceutiche. Io ero quello che parlava, lui quello che faceva. Una bella esperienza. Gli allievi erano professori titolari di cattedre mediche, spaesati dal nostro approccio all’argomento tutt’altro che cattedratico. A un workshop per dermatologi, portammo addirittura una bella ragazza assai poco vestita. Enrico aveva trovato il modo di fotografare le macchie di vitiligene prima ancora che fossero visibili a occhio nudo.

La fotografia scientifica era passione e, poi, mestiere. Era esperto di fotografia industriale e di architettura, quella che si faceva con le pellicole piane di grande formato. Col banco ottico documentò la crescita degli stabilimenti Italsider di Bari. Molto bravo nel suo mestiere, molto colto in altri campi.

Di lui ricordo appassionate lezioni di musica. Possedeva un’invidiabile raccolta di classica e metteva a confronto il medesimo pezzo eseguito ora da questo, ora da quell’altro interprete e ti spiegava le differenze. Una sera mi fece ascoltare il requiem di Mozart e quello di Salieri, sottolineandone i passaggi in cui erano reciproci debitori. La culture est comme la confiture, moins on en a plus on l’ètale, dicono i francesi. La cultura è come la marmellata, meno ne hai più la spandi. Per questo e per il suo carattere, pessimo come solo le persone timide possono avere, non entrò mai nella compagnia di giro dei fotografi da mostra. Negli ultimi anni la vista lo stava abbandonando. Aveva tagliato i ponti anche con gli amici, con la famiglia. Se n’è andato in fondo a un letto d’ospedale. L’ho saputo, come si dice, a cose fatte.

Si chiamava Enrico Giovenzana. (Edo Prando)